イライラの季節に「菜の花」

菜の花とあさりのフォー

仕事を休むほどではないけど、体がだるい、気持ちがスッキリしない、“なんとなくの不調”ってありますよね。

それ実は、季節や気候の変化が影響しているのかも。「季節の症状の改善には季節の食材が効果的」という東洋医学の知恵に基づき、旬をおいしくとり入れた献立=食養膳をお届けします。カラダとココロをセルフメンテナンスしていきましょう!

2月前期のカラダとココロ

まだまだ寒さが残る2月ですが、3日に立春を迎えて、いよいよ春の気配が立ち上がってきますね。東洋医学の根幹である考え方「五行(ごぎょう)」では、カラダを肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・腎(じん)の5つに分類し、これを「五臓(ごぞう)」と呼んでいます。この「五臓」は、現代医学でいう臓器を表すものではなく、心身に対する役割や機能、働きを分類したもの。その中で、精神のコントロール、循環と代謝を調整する役割を担っているのが「肝」です。そして、春は肝の季節。春になると木々がいっせいに芽吹くように、人間も代謝が活発になり、「肝」が活動を始めるからです。

「肝」には気血を全身にめぐらせ、精神をのびのびと安定させる作用があります。しかし、ストレスや疲れなどを溜めてリラックスできないでいると、肝がうまく働きません。イライラしやすい、憂鬱な気分、やる気が出ない、何をしても楽しくない、くよくよ気にする、など、この季節に精神的な症状が出やすくなるのは、働きが活発になるべき肝がしっかりと機能しないためです。

肝の働きを良くするためには、アロマをはじめ、好きな香りの紅茶やハーブティーを飲んだり、シソやパクチー、バジルなど香りの強いハーブを料理に使用するなど、香りを積極的にとり入れること。それから、運動や散歩で体を動かすこと、大声で歌うこと、深呼吸することでも気血が巡り、精神的に落ち着きやすくなります。また、涙は肝に関係するので、泣くことで感情が開放されてリラックスすることも。

この季節になるべく避けたいこと

辛いもの、生もの、冷たいもの、ストレス、寝不足、目の酷使

イライラの季節に菜の花

春の訪れを告げる野菜である菜の花。東洋医学では、「肝」のほかに、呼吸をコントロールする役割の「肺」と消化吸収をコントロールする「脾」の気血も巡らせ、気持ちを落ち着かせてくれる働きがあるといわれています。ビタミン類やミネラル類を豊富に含み、中でもビタミンCの含有量は野菜の中でもトップクラス。カルシウムは冬採れほうれん草の3倍も含まれています。春野菜の特徴である独特の苦みが、冬に溜めた老廃物のデトックスを助けてくれますよ。

菜の花を使った主菜

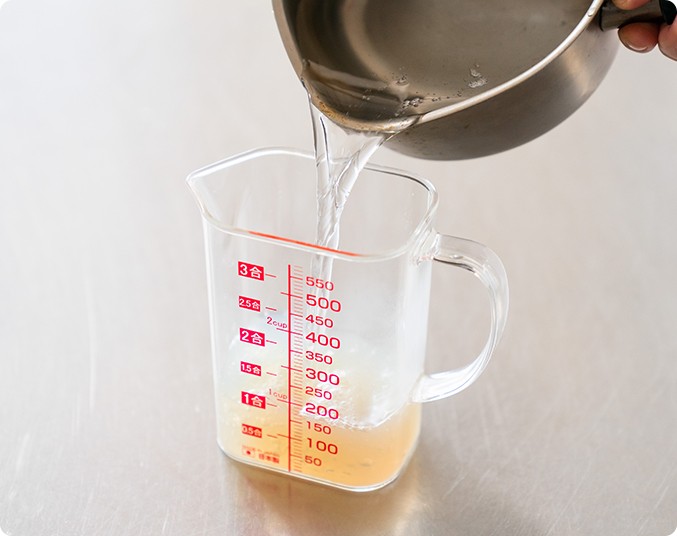

菜の花とあさりのフォー

材料(2人分)

- 菜の花 80g

- あさり 300g

- 酒 大さじ1

- 生姜 ひとかけ

- パクチー根元 1本分

- 塩 小さじ1/2

- 砂糖 小さじ1

- ナンプラー 小さじ2

- フォー 200g

- ライム、パクチー お好みで

春を感じる菜の花と、2月から4月にかけて旬を迎えるあさりは相性バツグン。今回は、日本でもすっかりおなじみとなったベトナムの麺料理「フォー」に仕立てました。あさりとパクチーの根から出るダシの旨味と、菜の花の苦みがお互いを引き立て合います。ライスヌードルのフォーは、グルテンフリーなので、さっぱりと食べられるのもうれしいところ。パクチーやライムなど香りのものを合わせることで、気を巡らせて気持ちを落ち着ける作用がさらにアップします。

立春をすぎると、山菜が顔を出し、木の芽も芽吹き出します。この頃の食材は苦みがあるものが多く、冬の間に溜まった脂肪を流してくれます。寒さで閉じこもっていた体に、春が来たと教えてくれるのです。

(献立担当) 鈴木聖子 Seiko Suzuki

料理研究家。大学で栄養学を習得し、卒業後は飲食店のスタッフトレーニングや商品開発の仕事に従事。その後オーストラリアへ渡り、レストランで働きながら食文化を学ぶ。帰国後はクッキングスクールに10年間勤務。2013年から「3さいからはじめる料理教室 KISSAKO」を主宰。季節の食材を使う料理レッスンのほか、企業向けのレシピ開発、ケータリング、加工食品販売なども手掛ける。頭の中は常においしいもののことでいっぱいな二児の母。

料理教室・料理研究家KISSAKO / instagram / facebook

肝が元気に働くために、春はどの季節よりも心を晴れやかに持って、体を積極的に動かすことが大切です。

(カラダとココロ担当) 飛奈光重 Mitsue Tobina

漢方家。大学の薬学部在学中、医療ミスで祖母を亡くした経験から東洋医学と漢方の道へ。卒業後は漢方専門薬局に勤務し、数多くの漢方相談を受けることで臨床経験を積む。2019年「漢方専門 横浜梅桜堂薬局」を開業。婦人病、皮膚病、目の病気の研究に特に力を入れている。漢方歴25年、薬剤師と国際中医師の資格を持つ。

横浜梅桜堂薬局

編集部のおすすめやお知らせをアップしていきます。

この著者の記事一覧へ