ズキズキの季節に「キャベツ」

キャベツのキーマカレー

仕事を休むほどではないけど、体がだるい、気持ちがスッキリしない、“なんとなくの不調”ってありますよね。

それ実は、季節や気候の変化が影響しているのかも。「季節の症状の改善には季節の食材が効果的」という東洋医学の知恵に基づき、旬をおいしくとり入れた献立=食養膳をお届けします。カラダとココロをセルフメンテナンスしていきましょう!

3月後期のカラダとココロ

春分を迎え、過ごしやすい時期になってきます。しかしまだ気温差があって、気圧の変化が大きいため、血管の収縮や拡張による頭痛が起こりやすいのがこの季節。東洋医学では、人体における5つの機能「五臓(ごぞう)」の失調が頭痛を引き起こすと考えられています。その五臓の中で、自律神経の働きを調節して精神を安定させ、気血がスムーズに流れるのを助けるのが「肝(かん)」。この肝の働きは春に活発になるべきなのですが、失調すると気のめぐりが悪くなったり、気がのぼったりする影響で、様々なタイプの頭痛が起こりやすくなります。 肝の失調による頭痛は、イライラしたり緊張したりすると起こり、側頭部や首肩、後頭部に痛みが表れやすいという特徴が。症状としては、張った痛みやつっぱるような痛み、首肩のひどいコリのほか、ひどくなるとのぼせることもあります。

肝の影響のほかにも、冷たいものの摂りすぎで胃が冷えている人、胃に消化不良の「痰飲(たんいん)=代謝が滞った水液」が溜まっている人、「気血(きけつ)=体内のエネルギーと体内を循環する栄養物質」が足りない人も頭痛が起こりやすく、原因によって痛み方や痛む部位、付随する症状が違います。

頭痛の症状を少しでもやわらげるためには、肝と胃の働きを助ける食材を積極的に摂ることはもちろん、気分転換やリラックスの時間を見つけることも大切です。また、香りがよく刺激の少ないスパイスは、肝の働きを助けて気がめぐりやすくなるので、ぜひとり入れましょう。

この季節になるべく避けたいこと

辛いもの(香りのよい香辛料はOK)、アルコ―ル、消化の悪い食べもの、イライラすること、寝不足、目の酷使

ズキズキの季節に「キャベツ」

胃の粘膜の修復を助けるといわれるビタミンUをたっぷりと含むキャベツは、胃の機能改善のほかに、痛みにも効果が。また、肝の経絡(けいらく=代謝物の通り道)の流れを良くし、五臓六腑の働きを整えるともいわれています。芯の部分はビタミンCが豊富なので、余すことなくいただきましょう。この季節は、巻きのゆるい「春キャベツ」が出まわります。甘みがあってやわらかく、生で食べてもおいしい品種なので、いろいろな料理にとり入れてみてください。

キャベツを使った主菜

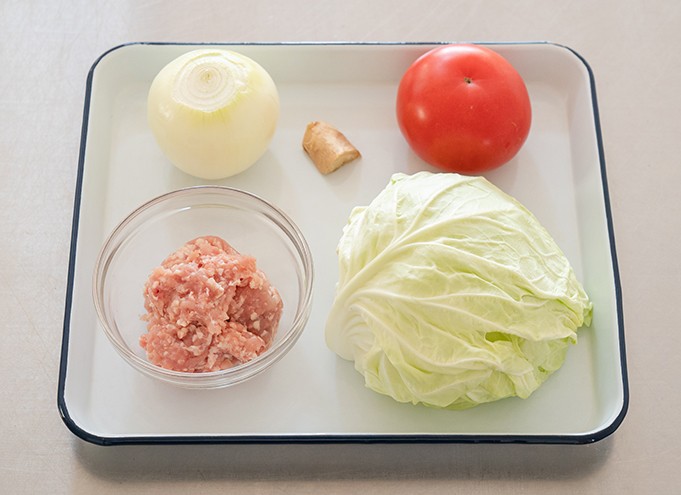

キャベツのキーマカレー

材料(2人分)

- 油 小さじ2

- クミンシード 小さじ1/2

- 玉ねぎ 200g

- トマト 200g

- しょうが 1かけ

- ☆ コリアンダーパウダー 小さじ1/2

- ターメリックパウダー 小さじ1/2

- こしょう 少々

- 塩 小さじ2/3

- キャベツ 120g

- 鶏ひき肉(もも) 120g

- 水 200ml

小麦粉不使用のグルテンフリーなので胃に負担をかけず、軽やかな気分になれるインドカレーです。旬の春キャベツを使ったレシピは、鶏ひき肉を使用することでさらにさっぱりと、春に合うやさしい味になりました。やわらかく生食でもおいしい春キャベツは、調理の後半に加えます。そうすることで煮込みすぎず食感を楽しめる仕上がりに。辛さのないスパイス、クミン、コリアンダー、ターメリックは、香りによるリラックス効果のほかに、気血の巡りを助ける効果が期待できます。

料理に自信がない、そんな方におすすめしたいのが「塩をふる」ということ。野菜に塩をふって食べてみる。魚に塩をふって焼いてみる。肉に塩をふって蒸してみる。それだけで素材のうまみがぐんとひきたち、ちゃんと料理になります。あふれるほどのレシピの中から献立を決めるよりも、目の前にある食材に向き合うきっかけにもなります。

(献立担当) 鈴木聖子 Seiko Suzuki

料理研究家。大学で栄養学を習得し、卒業後は飲食店のスタッフトレーニングや商品開発の仕事に従事。その後オーストラリアへ渡り、レストランで働きながら食文化を学ぶ。帰国後はクッキングスクールに10年間勤務。2013年から「3さいからはじめる料理教室 KISSAKO」を主宰。季節の食材を使う料理レッスンのほか、企業向けのレシピ開発、ケータリング、加工食品販売なども手掛ける。頭の中は常においしいもののことでいっぱいな二児の母。

料理教室・料理研究家KISSAKO / instagram / facebook

慢性的な頭痛に悩む方は、それがどのような原因で、いつ起こるのかを分析することで、症状を回避したり、和らげたりすることができます。のぼせがひどい頭痛の場合には、唐辛子やにんにくなどの刺激になるもの、アルコールは控えるようにしてください。

(カラダとココロ担当) 飛奈光重 Mitsue Tobina

漢方家。大学の薬学部在学中、医療ミスで祖母を亡くした経験から東洋医学と漢方の道へ。卒業後は漢方専門薬局に勤務し、数多くの漢方相談を受けることで臨床経験を積む。2019年「漢方専門 横浜梅桜堂薬局」を開業。婦人病、皮膚病、目の病気の研究に特に力を入れている。漢方歴25年、薬剤師と国際中医師の資格を持つ。

横浜梅桜堂薬局

編集部のおすすめやお知らせをアップしていきます。

この著者の記事一覧へ