2025.09.16

西湖で出会う、日帰りガストロノミー旅。ジビエと発酵が紡ぐ未来の食文化

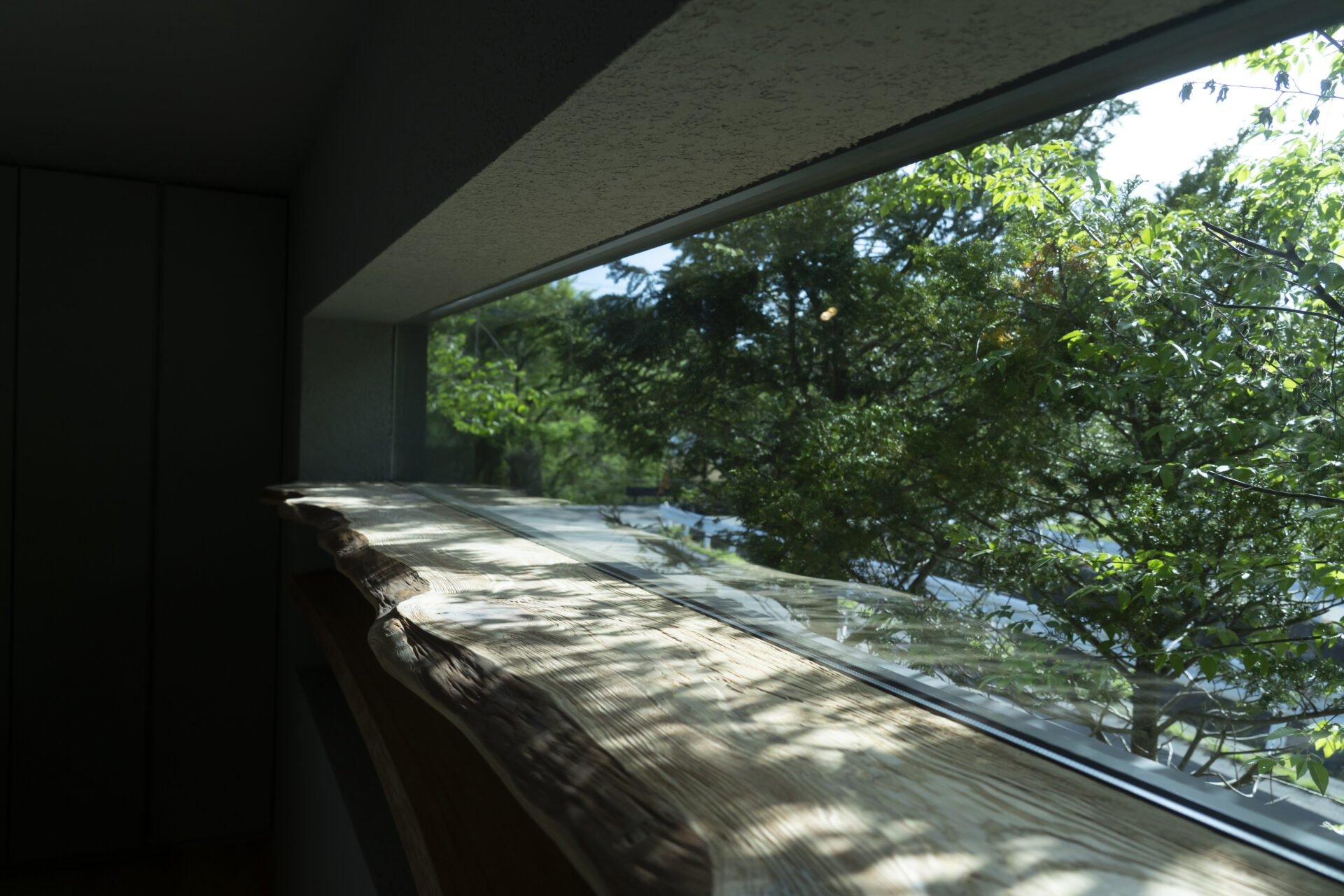

東京からおよそ2時間。河口湖を越え、西湖のほとりにひっそりと佇む一軒家レストラン「Restaurant SAI 燊(サイ)」。ジビエを中心に、富士山麓の大自然が育んだ恵みを薪火・炭火で引き出す、新ジャンルのガストロノミー。

2024年6月1日の開業からわずか1年で、フランス発祥の世界的美食ガイド『ゴ・エ・ミヨ2025』にて最高評価の一つ「3トック」を獲得した、今もっとも注目すべきレストランです。

エントランスを飾るのは、山梨県出身の染色作家・古屋絵菜さんによるアート。西湖のシンボル・十二ヶ岳を表現したもので、このレストランのために書き下ろされた作品です。扉を開けた瞬間から、西湖の自然と文化を五感で感じる体験が始まります。

この“奥・山梨料理”を率いるのは料理長の豊島雅也シェフ。静岡県由比出身で、豊かな山と海に囲まれた環境で自然の恵みとともに生まれ育ちました。

星のや軽井沢の「ユカワタン」をはじめ、数々のレストランで研鑽を積んだのち、2024年に「Restaurant SAI 燊」の料理長に就任。富士山麓という稀有な自然環境だからこそ手に入るジビエや山菜、キノコ、高原野菜、淡水魚を駆使し、薪火・炭火によって素材本来のダイナミズムを引き出す料理で知られています。

自らを「食猟師」と名乗り、自身が山に入り、食材を採取し、次の世代へと文化をつなげる姿勢もまた、この店の哲学を体現しています。

今回は、1周年を記念して特別に開催されたランチ会にお招きいただき、全8皿のコースを体験しました。食材一つひとつの背景に物語があり、食べ進めるほどに山梨のカルチャーが見えてくる時間。その一皿ずつを、旅するように振り返ってみます。

「いただきます」——樹海から始まる物語

最初の一皿は「いただきます」。テーブルに運ばれてきたのは、墨を塗った器や石の上、手のひらにのせられた苔玉。まるで森そのものを切り取ってきたようなプレゼンテーションです。

赤ワインでじっくりと煮込んだ鹿肉、じゃがいもとマスタードを合わせたものを丸め、苔玉に見立てて提供。馬肉のタルタルは、自家製魚醤と梅干しを合わせた味わい。炊いた米をシート状に揚げた煎餅チップにのせていただくと、酸味と旨みが口いっぱいに広がります。かつて馬に食材を積んで運んだ時代、人々は梅干しのおにぎりを持って旅をしたのではないか——そんなシェフの想像が込められています。

石の上には「信玄どりのプレッセ」。山梨県産の甘口ワインで煮込んだ鶏肉をゼリー寄せにし、旨みを閉じ込めています。最初の一皿から、食材と土地の歴史を紐解くような体験でした。

「富士の恵」——とうもろこしとウリ坊が語る夏

続いて登場した料理のタイトルは「富士の恵」。主役は、山梨県産のとうもろこし「富士恵味(ふじめぐみ)」、甘さ控えめながら香り豊かな品種です。

湧き水とコーンの皮でじっくりと出汁をとり、芯と実を加えて旨みを抽出。最後にわずか3%のクリームを足すことで、まろやかなコクをプラス。仕上げに乾燥させた葉をパウダーにして散らし、口の中でとうもろこしの存在感を何層にも感じさせてくれます。

さらに朝採れのヤングコーンは、2年前に獲れたウリ坊を塩漬けにして熟成させたパンチェッタで巻かれて登場。かじると最初は甘み、次第に塩気と旨みが広がっていく——味の移ろいそのものが、夏のストーリーを描いていました。

「源流」——岩魚とホエイが奏でる清流の一皿

3品目は「源流」。3年かけて冷たい水の中でゆっくりと育つ野生のイワナを、神経締めにしてから皮目だけをじっくり焼き上げています。身はしっとり、皮は香ばしく、対照的な食感が印象的。

ソースには、朝霧高原のグラスフェッド牛のミルクからとれるホエイを使用。その甘さに柑橘の酸味とキャベツの青みを合わせ、清流の爽やかさを思わせる仕上がりに。上にはトマトのチップがのせられ、全体を混ぜて口に運ぶと、フランスの伝統的なソースを想起させながらも、日本の山の恵みを感じる一皿となっていました。

シェフによる酸の使い方へのこだわりも印象的。乳酸発酵や梅干しの塩分調整など、まるで実験室のように研究を重ねた成果が、味の奥行きに表れています。

「文化」——鹿醤が導く、発酵のうまみ

4品目は「文化」。目の前に現れたのは極細の麺。あえて細さにこだわったのは、小麦粉の味そのものを楽しんでほしいからだといいます。添えられた出汁は、昆布と湧き水で2日間かけて旨みを抽出したもの。

そして仕上げに数滴落とされたのが、「鹿醤(ろくしょう)」。鹿の筋を塩と麹で発酵させ、2年以上かけて熟成させた特製の発酵調味料です。醤油に似た深い香りと滋味が、麺のシンプルさを一瞬で奥深い世界へと引き上げていました。

シェフは発酵ソムリエの資格を持ち、自身が所有する店の地下には貯蔵瓶がずらりと並ぶ実験室のような空間があるそう。鴨や猪、ヒメマスの内臓を集めて発酵させるなど、次世代につなげるべき食文化を模索しています。腐敗と発酵の境界線を見極め、アクや苦味さえも料理に活かす——まさに“奥・山梨”を体現する一皿でした。

「西湖」——ヒメマスと酸味の対話

5品目はレストランの立地を冠した「西湖」。皮をパリッと焼き上げたヒメマスに、フランス伝統の「ソース・アルベール」をイメージした酸味のきいたソースを添えています。出汁を煮詰め、酸を効かせることで、魚の脂を引き締めるようなバランスに。湖畔の涼やかな空気を思わせる一皿でした。

「焼きたての香りを届けたい」というシェフの想いから、料理の頃合いを見ながらほんの2分前に焼き上がったというフワフワのパンが目の前にサーブされるのもまた至福の瞬間。

「甲州」——赤身の力強さを引き出す工夫

メインは「甲州牛」。赤身の強さが特徴の肉を、焦がし気味に焼いたケールの苦味、メイラード反応で甘みを引き出した玉ねぎの香ばしさと合わせています。仕上げにはシェフの実家から汲み上げた海水を一週間かけて塩にしたという“特製の塩”をひとつまみ。大地と海のミネラルを感じさせる味わいでした。

この日のハイライトとも言えるワインペアリングは、日本最高峰の赤ワインの一つとして名高い、桔梗々原メルロー「Signature(2015)」。肉の持つスパイス感と見事に呼応し、味の奥行きをさらに深めていました。ジャンルにとらわれず、フレンチや和、中華の技法を自在に取り入れる姿勢も、シェフの料理観を表しています。

「黒文字」——森をデザートに

デザートは、山梨の森に自生する黒文字を使ったブラマンジェ。フレッシュアーモンドと旬のスモモのジャムが添えられています。爽やかなハーブの香りと、スモモの酸味が夏らしい余韻を残す一皿。ミントは庭から摘みたてのフレッシュなものを使用し、清々しい香りを引き立てていました。

「茶」——いちじく香る一服

最後は「茶」。いちじくを粉末にして抹茶に加えたお茶で締めくくり。ほんのりとした甘さと香りが広がり、心までほっとするような余韻を残してくれます。食後の静かな森と調和するような、穏やかな一服でした。

ソムリエが描く“平等なペアリング”

「Restaurant SAI 燊」では、アルコールとノンアルコールのペアリングが対等に用意されているのも魅力。ソムリエは「誰もが同じ目線で楽しめる平等な世界を作りたい」と語ります。

隣の席のゲストと日本酒を酌み交わす儀式のような仕掛けや、一つ一つ異なる酒器の選び方にも、会話を生む工夫が散りばめられています。シェフの故郷・静岡県由比の酒もラインナップにあり、静岡と山梨の異なるミネラルを感じ、比べることができるのも興味深いポイントでした。

旅の目的地となる、美食の体験

「Restaurant SAI 燊」の料理は、ただ美味しいだけではありません。一皿ごとに土地の記憶や文化が織り込まれ、食材の声に耳を澄ませるような体験です。シェフ自身も「なるべく山に入り、自分たちで食材を採り、次の世代につなげていきたい」と語ります。暑さや寒さ、気まぐれな天気さえも受け入れ、仕込みに縛られない柔軟さこそ、この地ならではのガストロノミーなのです。

西湖の森に囲まれた静謐な空間で味わうことで、食は一層の深みを帯び、“奥・山梨料理”という新しい世界へと誘われます。日帰りでも、まるで小旅行をしたかのような満足感。特別な記念日や、自分へのご褒美に——山梨に足を延ばす理由は、このレストラン一軒で十分かもしれません。

■Restaurant SAI 燊(レストラン サイ)

住所:山梨県南都留郡富士河口湖町西湖208-1

営業時間:完全予約制

第一部 :17:15ドアオープン/17:30スタート

第二部 :18:45ドアオープン/19:00スタート

営業日 :水・木・金・土曜日

座席数 :22席(個室あり)

コース料金:20,000円(税込)ドリンク別途

※メニューや食材は季節や仕入れ状況によって異なります。

ドリンクペアリング:アルコール 「氵酉」(しゅ)10,000円(税込)

ノンアルコール「氵山」(さん)10,000円(税込)

アクセス:

車の場合 東富士五湖道路富士吉田IC・中央自動車道河口湖ICより約20分。駐車場あり

電車の場合 新宿駅から河口湖駅まで約120分。河口湖駅よりタクシー約20分

高速バスの場合 新宿駅から河口湖駅まで約105分。河口湖駅よりタクシー約20分

17歳から読者モデルとして「Vivi」「JJ」「non-no」など多数女性誌に出演。6年にわたってMBSラジオパーソナリティを務める。大学卒業後、化粧品会社勤務を経て、フリーランスに転身し、ヨガインストラクターを務める傍ら、トラベルライターとして世界中を飛び回る。過去渡航した国は47カ国。特にタイに精通し、渡航回数は30回以上。ハワイ留学、LA在住経験有り。現在は拠点を湘南に移し、全国各地を巡りながら、東京と行き来してデュアルライフを送る。JSAワインエキスパート呼称資格取得。

この著者の記事一覧へ