2025.08.01

肌・髪・インナーケアに。美容賢者が注目する

「フルボ酸」アイテム3選

年齢や環境の変化とともに、肌も髪も「なんとなく調子がイマイチ…」と感じることはありませんか? そんな悩みに、美容感度の高い人たちが注目しているのが「フルボ酸」。

今回はそんなフルボ酸を手軽に取り入れられる、おすすめのケアアイテムをピックアップ。インナーケアからスキンケア、ヘアケアまで、肌や髪にうるおいと活力を届けたい方におすすめのアイテムをご紹介します。

美容賢者が注目する「フルボ酸」とは

「フルボ酸」とは、動植物が長い年月をかけて土の中で微生物によって分解されることで生まれる、天然の有機酸のひとつです。分子がとても小さいため、身体や肌に浸透しやすいと考えられています。

スキンケアとしては、肌にうるおいを与えるほか、浸透やターンオーバーのサポート効果も期待できるそう。またインナーケアとして取り入れれば、身体に必要な成分は吸収しやすく、不要な重金属などは排出しやすくしてくれる「キレート効果」を発揮。肌や髪、身体の内側からのコンディションケアまで、幅広い活躍が見込まれる成分として注目が高まっています。

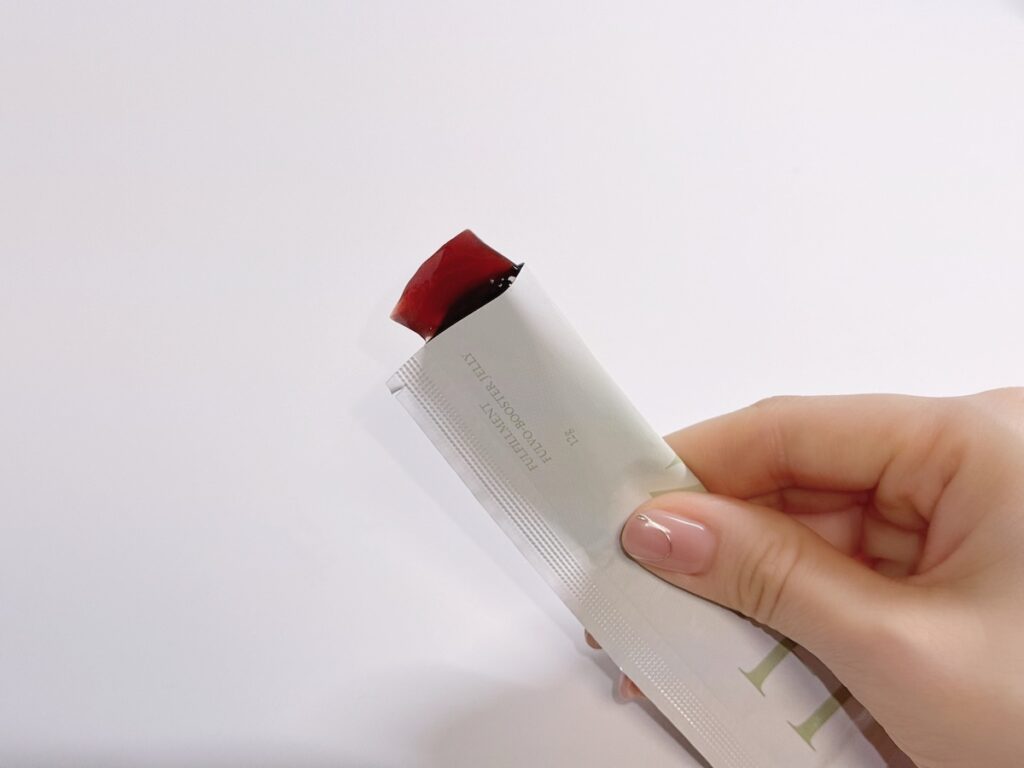

フルボ酸を美味しく!インナーケアゼリー

フルボ酸そのものは少し独特な癖のある風味で、毎日継続するにはハードルを感じることも。

そんな中、フルボ酸配合の「美味しい」アイテムとして今年登場した「Herz skin(ヘルツスキン)」のインナーケアゼリーは、気軽に「不要なものを手放す(*1)」ケアができるのが魅力です。

個包装のゼリータイプで、家でも出先でもそのまま摂れるのが嬉しいポイント。カシス風味のゼリーには、1億年前の古代植物堆積層から抽出したこだわりのフルボ酸天然原液のほか、ビタミンC(*2)やクコの実エキス、シアル酸が含まれるといわれるアナツバメの燕の巣、日常生活で不足しがちな葉酸など、女性の毎日にうれしい成分がぎゅっと詰まっています。

1日あたり1〜2包を目安に、特に朝食前に摂るのがおすすめ。睡眠不足や疲れが取れないと感じる時、肌の不調を感じる時に手に取ってみてほしい1品です。

(*1)……フルボ酸のキレート効果による

(*2)……L-アスコルビン酸

大人の髪と頭皮に、もっとうるおいを

ヘアケアにフルボ酸を取り入れてみるなら、「uka(ウカ)」のスカルプクレンジングがおすすめ。今年、ukaのヘアケアで初めてフルボ酸を取り入れてパワーアップしたアイテムです。

伊豆の「クロモジ」という植物の成分(*1)による洗浄力と、フルボ酸(*2)のうるおいを角質層のすみずみまで運び届ける効果で、夏のダメージを受けた髪や地肌も健やかに整えます。

いつものシャンプー&トリートメント前に取り入れるのがおすすめ。シャワーで髪を濡らしたら、ボトルのノズル部分を地肌にあてて塗布し、頭皮をマッサージするようにしながら泡立てたあと洗い流せばOKです。

‘Peppermint Fresh’タイプはスーッとする清涼感も魅力で、お風呂上がりまで心地よさが続くほど。まだまだ蒸し暑い夜のドライヤータイムを快適にしてくれるのも嬉しいポイントです。

(*1)……クロモジウォーター(保湿成分)

(*2)……整肌成分

“生石鹸”で肌フローラにアプローチ

最近、肌の状態がイマイチ…と感じる方は、フルボ酸配合の“生石鹸”を取り入れてみるのはいかがでしょうか。

「ninigi(ニニギ)」は、皮膚科学とバイオサイエンスをもとに、肌にも環境にも嬉しいアイテム展開をしているスキンケアブランドです。

この生石鹸は、低温で時間をかけ、すべて手作業で丁寧につくられたもの。コールドプロセス製法で60日以上熟成し、防腐剤や合成香料を一切使わず、植物の良質な美容成分をそのまま閉じ込めています。

中でも「PASSION」は、クリアなすっぴん肌を求める大人の肌におすすめの1品です。スギ・ヒノキ由来のフミン酸とフルボ酸(*1)が肌フローラにアプローチ。さらにニンジン種子油(*2)や京丹波の黒豆きなこ(*3)など肌に嬉しい複数の成分で、くすみや乾燥が気になりやすい年齢肌を健やかに整えます。

また、使用感の心地よさも大きなポイント。やわらかく豊かな泡立ちで、固形石鹸でありながら洗い上がりもしっとりとうるおう感覚が魅力です。

(*1)……スギ/ヒノキ幹発酵エキス(整肌成分)

(*2)……整肌成分

(*3)……ダイズ粉(整肌成分)

肌も髪も身体も、これまで通りのケアでなんとなく不調を感じた時にはフルボ酸の力に頼ってみるのもひとつの手。毎日のケアに取り入れて、健やかで軽やかな自分を取り戻してみませんか?

コスメコンシェルジュ資格保有。海外コスメが大好きで、韓国コスメを中心にコレクションしています。海外旅行も大好き!韓国にもよくひとり旅をしに行きます。一人でも多くの方に運命の化粧品・美容アイテムとの出会いをお届けできるよう、パーソナルカラーや顔タイプなどの知識を生かした記事を書いてきたいです。

この著者の記事一覧へ